Topics

ネピアは、人々の暮らしと環境に寄り添う企業であることを目指し、

「環境価値」と「生活・感性価値」を高める商品開発と価値創造を推進。

「人と地球に、ここちいい。」新しいふだんを追求します。

環境価値

ネピアは、王子グループの一員として、

「森の力」で地球環境を守る

取り組みを行っています。

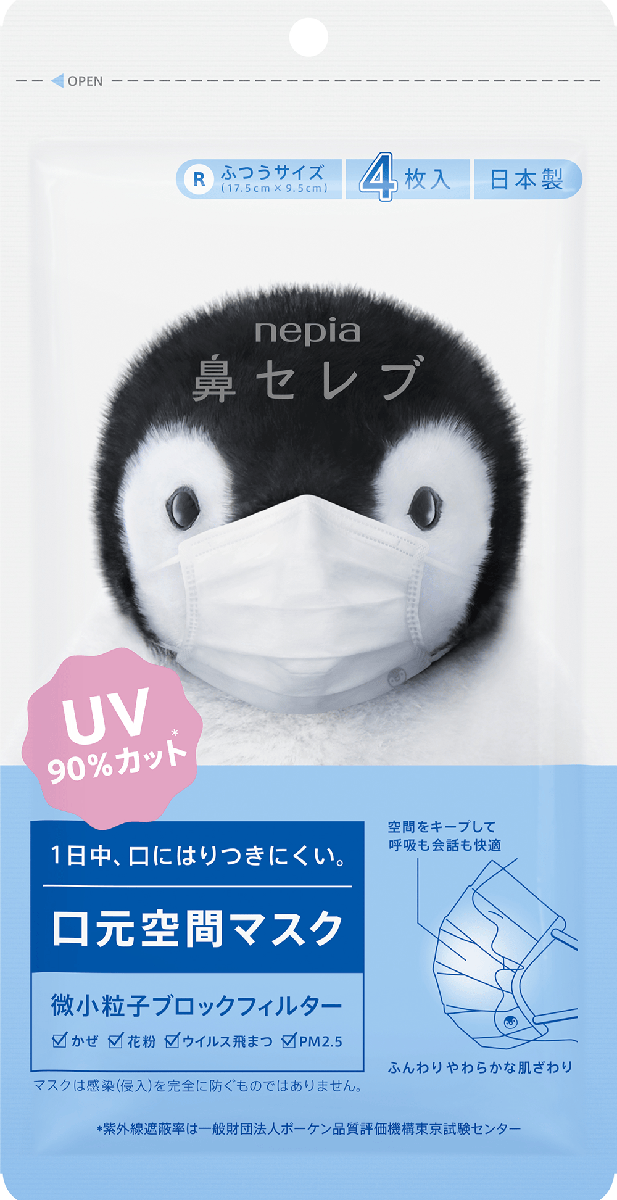

生活・感性価値

ネピアは、肌ざわりや使い勝手の

さらなる向上に努めます。